Um ano atrasada, detecção de onda gravitacional leva Nobel de Física

- Detalhes

- Categoria: Agora 40graus

- Publicado: Segunda, 09 Outubro 2017 10:26

- Escrito por Redação

Com um ano de atraso, a Academia Real de Ciências da Suécia dá o Prêmio Nobel em Física para os pesquisadores responsáveis pelas primeiras detecções diretas de ondas gravitacionais. A aposta de que a descoberta dessas marolas no tecido do espaço-tempo renderia uma premiação era tão segura que todo mundo esperava que fosse acontecer no ano passado mesmo — a primeira detecção aconteceu em 14 de setembro de 2015, mas foi anunciada apenas em 11 de fevereiro de 2016. Tecnicamente, o prazo interno para indicações expirava em 31 de janeiro, mas, com um pouco de boa vontade e pela importância da descoberta, podia perfeitamente ter rolado no ano passado.

Optaram por deixar para 2017. Tudo bem, sem grande prejuízo. Mas o fato de que essa premiação ia sair, e logo, sempre foi líquido e certo.

Afinal, se evidências meramente indiretas de ondas gravitacionais já haviam conquistado o seu próprio Nobel em 1993 (Russell Alan Hulse e Joseph Hooton Taylor Jr. haviam descoberto um par de estrelas de nêutrons que estava espiralando uma na direção da outra, encurtando suas órbitas de um modo que só poderia ser explicado pela dissipação de energia na forma de ondas gravitacionais), o que dizer de uma detecção direta?

O comitê do Nobel também tem um foco muito grande no impacto posterior das descobertas que premia. E, nesse sentido, poucos avanços rivalizam em importância com a detecção de ondas gravitacionais. O feito vai muito além de confirmar (mais) uma predição da teoria da relatividade geral de Einstein, como rotineiramente é apresentado.

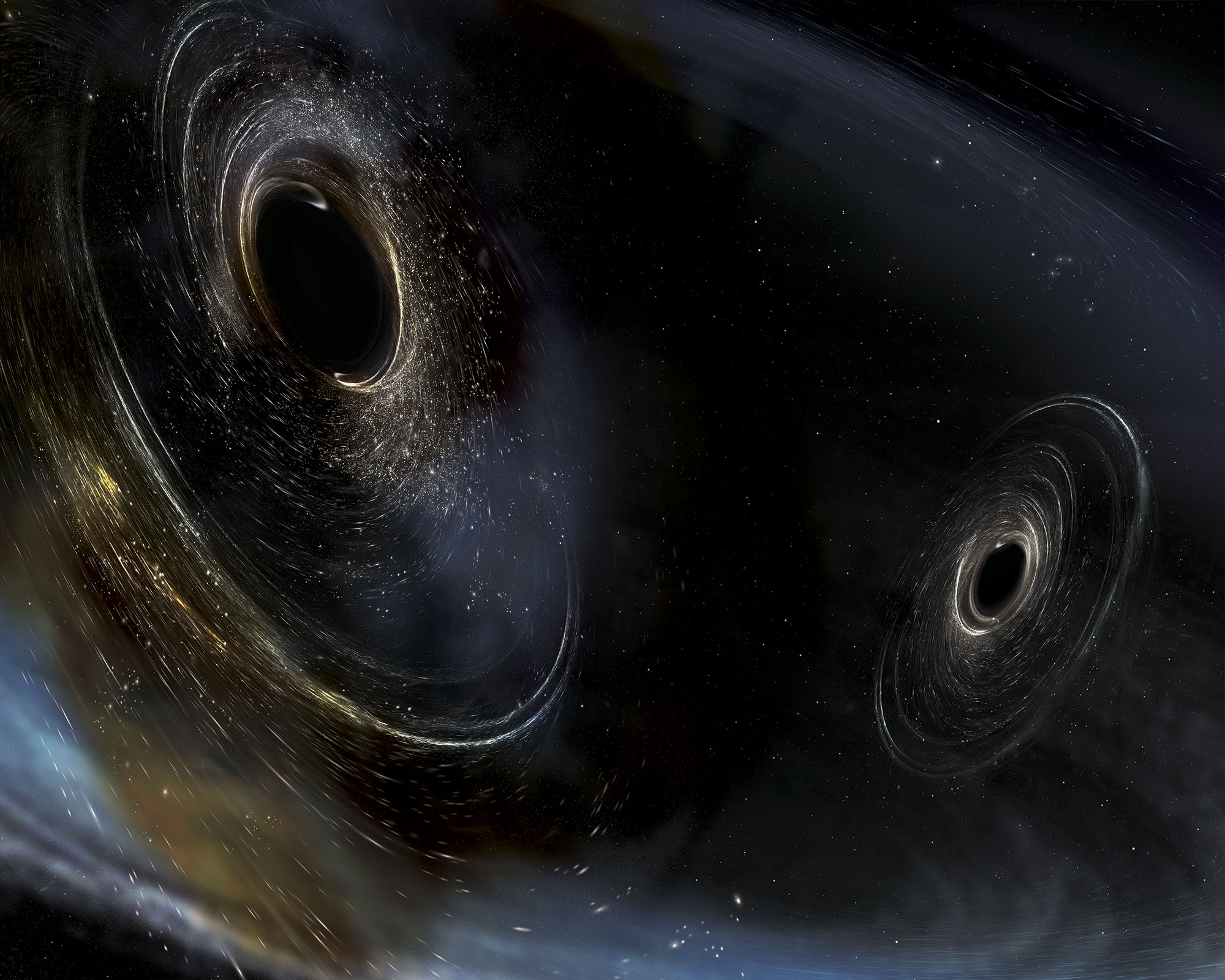

Em essência, o que ela faz é abrir uma nova janela de observação para o Universo, que permite estudar eventos indetectáveis por outros meios, como a colisão de buracos negros a distâncias inimaginavelmente grandes, e pode até mesmo culminar com a detecção das ondas gravitacionais geradas pelo próprio Big Bang.

Não premiar as ondas gravitacionais seria como imaginar que, se o Nobel já existisse no século 17, Galileu Galilei pudesse ficar sem o seu prêmio, depois de inventar a luneta astronômica e revolucionar nossa compreensão do Universo. (Ele provavelmente dividiria a láurea com Hans Lippershey, o holandês que produziu o primeiro registro escrito conhecido de um projeto de luneta, um ano antes de Galileu desenvolver e aperfeiçoar sua própria versão do instrumento, em 1609.)

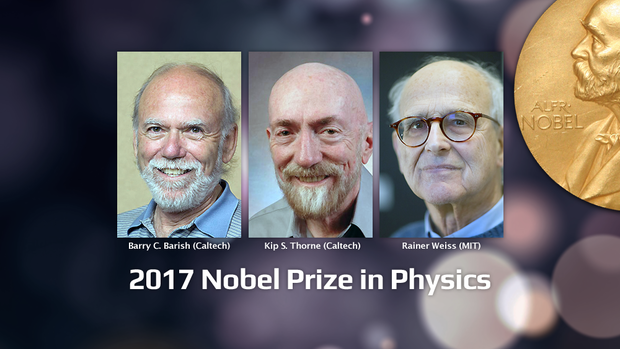

O que nos leva à discussão da decisão dos ganhadores deste ano. Rainer Weiss, que levou metade do prêmio, era a aposta mais segura. Afinal, partiu dele, em 1972, o modesto artigo científico que descreveu pela primeira vez uma proposta de um interferômetro a laser capaz de detectar ondas gravitacionais — a base para o LIGO (Observatório de ondas gravitacionais por interferometria a laser, na sigla em inglês). Publicado no “Quarterly Progress Report” do Laboratório de Pesquisa em Eletrônica do MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts), ele foi quase imediatamente reconhecido por Kip Thorne, do Caltech (Instituto de Tecnologia da Califórnia), como um projeto factível e meritório de investimentos.

Coube, contudo, a Barry Barish, liderar a iniciativa de construção do LIGO a partir de 1994 e levá-la até sua conclusão — um audacioso projeto financiado pela NSF, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, e operado conjuntamente pelo MIT e pelo Caltech, a um custo de US$ 1,1 bilhão. Foi o projeto mais caro já bancado pela NSF, que agora vê sua aposta render muitos frutos e mobilizar um grande contingente de cientistas rumo a uma nova era na astrofísica.

Trabalhando diretamente na Colaboração LIGO, são mais de mil pesquisadores, espalhados por cerca de 100 instituições em 18 países. No Brasil, há físicos do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do Instituto Internacional de Física, em Natal (RN), trabalhando no projeto.

Fonte: Mensageiro Sideral